離婚後孩子跟誰?監護權怎麼判?一篇搞懂!

在面對離婚與孩子監護權的議題時,許多父母難免陷入情緒掙扎與現實拉扯之中,「生活是一系列自然而自發的變化。不要抗拒只會製造悲傷的他們。讓現實成為現實。讓事物以什麼方式自然的方式向前流動。」是老子曾說的名言,人生的變遷本就難以預測,與其執著於掌控每個結果,不如以開放與理性的態度面對現實。

監護權是什麼?跟親權一樣嗎?

講到離婚,大家最常提的就是孩子的監護權。但其實,法律上比較正式的說法叫做「親權」。所謂的親權,就是爸媽對還沒成年的孩子,所擁有的權利跟應盡的責任,像是照顧、教養孩子,幫他們管理財產,甚至處理法律相關的事,這些都算在裡面。所以我們平常說的監護權,其實就是法律上的「親權」。

根據法律,爸媽對還沒成年的孩子有親權,意思就是不只是可以管孩子,還有責任照顧和教養他們。這是為了確保孩子在還沒長大、還不懂事的階段,能夠有安全、穩定的環境長大。爸媽在做任何跟孩子有關的決定時,都應該以「對孩子最好」為出發點,好好協調,讓孩子能健康成長、生活有保障。

孩子多大之前需要監護?18歲以後呢?

根據《民法》1084條第2項 ,父母對未成年的孩子有保護、教養和法律代表的責任。不過從2023年開始,民法把法定成年的年齡從20歲改成18歲。也就是說,孩子只要滿18歲,就被視為成年、有完全的行為能力,爸媽的監護責任也會在這個時候自然結束。

孩子要跟誰,法院是怎麼決定的?有哪些重點?

在涉及未成年子女監護權歸屬之訴訟中,法院於酌定親權人時,將依據《民法》第1055條之1 規定,以子女之最佳利益為最核心且優先之裁判標準。為確保裁定結果符合子女之福祉,法院會全面考量下列關鍵因素:

法院在判斷誰適合照顧小孩時,會看很多面向,像是小孩的年齡、性別、有沒有兄弟姊妹、身體或心理狀況怎麼樣,也會考慮孩子自己的意願,還有他成長上需要什麼樣的照顧環境。

除了小孩的狀況,法官也會評估爸媽雙方的年齡、工作、身體健康、經濟能力、生活是否穩定,還有是不是真的有心願意照顧小孩,實際表現怎麼樣。還會看爸媽和孩子之間的感情,還有孩子跟家裡其他人(像祖父母、同住手足)相處得好不好。

如果其中一方有故意阻礙對方照顧孩子,或不配合扶養的狀況,法院也會納入考慮。另外,如果這個家庭有特定的文化背景或價值觀,法院也會酌量尊重,讓判決更貼近每個家庭的實際情況。

| 法院考量監護權8大判決要點 | 內容 |

|---|---|

| 照護連續性原則 | 優先考慮一直以來主要照顧小孩的一方 |

| 母親優先原則 | 傾向由母親照顧 |

| 子女意願尊重原則 | 法聽取並尊重子女意見 |

| 父母適性比較原則 | 評估雙方的健康、品行 |

| 手足不分原則 | 避免分離兄弟姊妹 |

| 主要照顧者原則 | 依日常照顧實際內容判斷主要照顧角色 |

| 善意父母原則 | 評估雙方合作態度 |

| 心理依附原則 | 觀察子女心理上主要依賴對象 |

法院將依上述多元標準綜合判斷,選擇最有利於子女穩定成長的照顧方。

想爭取監護權,需要準備什麼東西給法院?

想爭取孩子監護權的時候,爸媽自己要先準備好各種資料和證明,像是平常怎麼照顧孩子、生活環境怎樣等等,讓法官知道你比較有能力照顧小孩。也可以順便說明為什麼對方不適合,像是沒時間顧小孩或環境不穩定。這樣可以幫助法官看清楚雙方差在哪裡,也讓他知道你能給孩子一個穩定、安全、有利於成長的生活。

這些資料建議分類整理好,像是生活照顧、學習陪伴、經濟能力等主題,整理得有條理一點,不管是跟律師討論,還是開庭時要用,都能讓大家很快抓到重點、了解整件事情的來龍去脈,也比較能說服法官。

最後,記得用書面方式把你爭取監護權的理由講清楚,條列說明為什麼你照顧孩子比較好,讓法官有依據可以判斷你比較符合孩子的最佳利益。這樣會讓你的主張更有說服力,也比較容易被接受。

離婚後監護權還能改嗎?該怎麼申請?

如果你想向法院申請變更小孩的監護權,要先提出明確、合理的理由,說明為什麼想要把監護權改給另一方。這不能只是單純情緒或一時不滿,要有實際的原因。

法院收到申請後,會依照《民法》第1055-1規定,主要看這樣的變更對小孩是不是比較好。審理時,法官會特別參考社工單位的家庭訪查報告,來判斷哪一方比較適合照顧孩子。整個重點還是放在「孩子的最佳利益」上。

這份報告主要會評估爸媽雙方的照顧能力、生活是否穩定、跟孩子的相處情況,還有孩子目前真正需要的是什麼。這些內容都會提供法官做參考,幫助他決定監護權要不要做變更。最後,法院會把所有資料一起考量,做出對孩子最有利的決定。

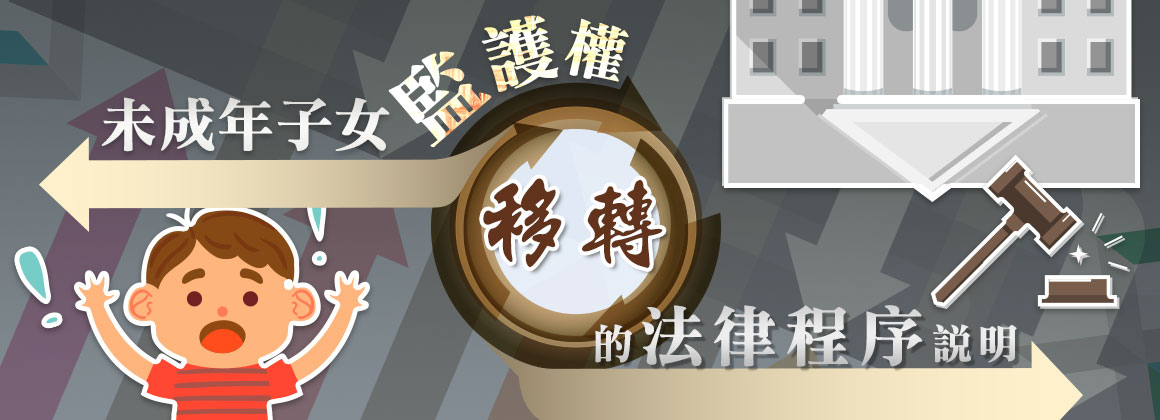

未成年子女監護權移轉的法律程序說明

如果想變更孩子的監護權,要先看爸媽雙方有沒有談好。如果已經達成共識,只要一起簽好監護權變更的協議書,再帶著雙方的身分證、印章、戶口名簿和協議書,到孩子要遷入的戶政事務所辦理就可以,這樣就完成變更了。

但如果雙方對監護權還是有爭議、談不攏,就只能走法院的程序。其中一方要先向法院遞交訴狀,繳交相關費用,接著會進入調解階段。法院會通知雙方參加調解,如果還是談不成,就會轉為正式的民事訴訟,最後由法官根據對孩子最有利的方式來決定監護權要給誰。

什麼是共同監護?

在離婚的過程中,不管是雙方談好離婚還是走法院打官司,法院都一定會先釐清小孩的監護權要給誰。所謂的「共同監護」,意思是爸媽兩邊在法律上都還是孩子的監護人,也就是都有權利照顧孩子、幫他們處理法律相關的事。不過實際生活中,孩子只會跟其中一位住在一起,那位就是主要照顧者,負責處理孩子日常生活上的各種事情。

平常孩子生活上的大小事,像是吃什麼、看醫生、穿衣服、住哪裡、要不要去上才藝班,這些主要照顧的人自己就可以決定,不用另外報備。但如果是比較重要的事,比如要不要幫孩子換戶口、轉學、開銀行帳戶、長期出國、動大手術或決定去哪間學校念書,這些就一定要爸媽雙方都同意才算數,不能單方面決定。

共同監護相關案例

臺灣新竹地方法院113年度婚字第153號民事判決 中提到,考量被告的母親已退休,有較多時間能協助照顧孩子,法院依民法相關規定,決定孩子由雙方共同監護,由聲請人主要負責照顧。

雙方都很用心,但教養方式有些不同,孩子有時不如意也會說要找另一方。建議聲請人用開放的態度與對方溝通照顧經驗,相對人也要尊重聲請人的教養方式,讓孩子在兩邊都能有一致、穩定的生活規律,最終判決共同監護。

共同監護好還是不好?

採用共同監護的方式,可以讓孩子跟爸媽兩邊都保持穩定的互動,對維持親子感情很有幫助,也能讓孩子和兩位家長之間的連結更深,對孩子的身心發展和家庭關係也比較健康。

但共同監護也有麻煩的地方,例如孩子要念哪間學校、要不要看醫生、能不能出國等等,只要是比較重大的決定,都要爸媽雙方一起同意、一起簽名。這對平常主要在照顧孩子的一方來說,可能會比較不方便,有時候還會拖延處理的時間。

爸媽沒離婚但分居,孩子監護權算誰的?

依據《民法》第1089-1 規定,如果夫妻分居超過六個月,而且不是因為正當理由,雖然還沒離婚,但已經可以比照離婚時的做法,處理未成年小孩的監護、探視或扶養問題。如果雙方談不攏,也可以請法院出面幫忙裁定,決定要怎麼分配權利和責任。

法院在處理監護權的問題時,最在意的就是什麼樣的安排對小孩最好。會看實際情況來決定,是要讓爸爸或媽媽其中一方單獨照顧,還是兩個人一起分擔。如果最後判的是單獨監護,沒拿到監護權的那一方,通常還是可以依法探望小孩、跟他相處。這樣做的目的,是希望孩子跟兩邊的感情都能維持,不會因為離婚就跟其中一邊斷了聯繫。